Восхождение.

Бессмертного к тому времени и вправду уже одолевала немощь. Он до такой степени весь высох и уменьшился в размерах, что нужно было еще потрудиться, прежде чем отыскать его в маленьком темном чуланчике, где он беспрестанно спал, заваленный ветошью и всяческой рухлядью. В этом чуланчике Малах поселился сразу же после того, как сотворил последнего дядюшку. То был дядюшка Измаил, на редкость живой и подвижный дядюшка. Он был кругленький, плотный румяный и коротенький, как матрешка. Коротеньким у него было все - и шея, и руки, и ноги, и даже пальцы на пухлых ладошках, припорошенные седыми волосиками. Дядюшка Измаил, как и все в мире дядюшки, родился на свет с бакенбардами. Но этому факту в доме Малаха уже никто не придавал особого значения. И только дядюшка Порфирий, который все чаще и чаще стал поговаривать о своем одиночестве, о недугах и близкой старости, а за несколько дней до рождения Измаила обзавелся даже клюкой, - был возбужден чрезвычайно. Едва только дядюшку Измаила, барахтавшегося миллиарды веков в глухой непроглядной бездне, вынесло животворной волною в светлые комнаты Малахова дома, как дядюшка Порфирий, весь год поджидавший его с нетерпением, подхватил его на руки и, внимательно осмотрев пришельца, завопил на весь дом:

Бессмертного к тому времени и вправду уже одолевала немощь. Он до такой степени весь высох и уменьшился в размерах, что нужно было еще потрудиться, прежде чем отыскать его в маленьком темном чуланчике, где он беспрестанно спал, заваленный ветошью и всяческой рухлядью. В этом чуланчике Малах поселился сразу же после того, как сотворил последнего дядюшку. То был дядюшка Измаил, на редкость живой и подвижный дядюшка. Он был кругленький, плотный румяный и коротенький, как матрешка. Коротеньким у него было все - и шея, и руки, и ноги, и даже пальцы на пухлых ладошках, припорошенные седыми волосиками. Дядюшка Измаил, как и все в мире дядюшки, родился на свет с бакенбардами. Но этому факту в доме Малаха уже никто не придавал особого значения. И только дядюшка Порфирий, который все чаще и чаще стал поговаривать о своем одиночестве, о недугах и близкой старости, а за несколько дней до рождения Измаила обзавелся даже клюкой, - был возбужден чрезвычайно. Едва только дядюшку Измаила, барахтавшегося миллиарды веков в глухой непроглядной бездне, вынесло животворной волною в светлые комнаты Малахова дома, как дядюшка Порфирий, весь год поджидавший его с нетерпением, подхватил его на руки и, внимательно осмотрев пришельца, завопил на весь дом:

- Да здравствует племя бакенбардорожденных!!!

Бакенбарды Порфирия, густо осыпанные серебряными искорками, уже кое-где сквозившие, но еще сохранившие форму столбов и живую упругость ветвистых колечек, выглядели в тот день особенно величаво. Говорили, что дядюшка Измаил, завидев бакенбарды старшего брата, из которых на радость младенцу - кувыркнувшись для пущей его забавы - вдруг вылетела пчела, ухватился за них, улыбнулся, и это до того растрогало старшего дядюшку, что он еще долго не мог успокоиться. Целый день он ходил вокруг Измаила - то пытался кормить его сотовым медом, то смотрел на него умиленно, а то вдруг склонялся над люлькой и, округляя мясистые щеки, сильно краснея от радостного усердия, дул что есть мочи в губную гармошку, издававшую сочные звуки и ярко блестевшую у него под усами... Месяцев пять спустя он, по рассказам дядюшек, примчавшись без шапки, на быстрой двуколке, хмельной ни свет ни заря, увез Измаила в свою станицу - якобы прокатиться - и больше не возвращал его Аннушке. Воспитывал его там по собственному разумению. Многие в доме потом утверждали, что именно дядюшка Порфирий, приучивший младенца сначала к меду, а затем, потихоньку, и к медовухе, виноват был в том, что у младшего дядюшки, несмотря на всю его жизнерадостность и даже некоторую любознательность, так и не обнаружилось ни малейших признаков зрелого ума. До самой глубокой старости (впрочем, дядюшка Измаил никогда не выглядел старым) он жил на приусадебной пасеке дядюшки Порфирия и, ни о чем не ведая, всегда преисполненный бодрости, воевал там целыми днями с пауками, мухами, бабочками и еще с какими-то невообразимыми насекомыми, умевшими будто бы замораживать мед.

Утверждали также, что дядюшку Порфирия вполне устраивало слабоумие младшего брата, которого он-де, купив ему ружьишко и фетровую шляпу с пером, приспособил охранять свое обширное хозяйство. Но это уже были злые выдумки, ибо дядюшка Порфирий хотя и ценил достаток - был не таким уж скрягой, чтоб препятствовать маленьким кражам миролюбивых соседей или степенных своих кумовьев, заходивших справиться о здоровье и уносивших тихонько кто петушка, кто тяпочку. Что же касается снох и своячениц, наезжавших гостить к нему целыми полчищами и воровавших с большим размахом, то их не могли устрашить ни ружьишко (вероятно, ими же и придуманное), ни безумие Измаила, ни, тем более, шляпа с пером. Не боялись они и самого дядюшку Порфирия. К концу его долгой жизни, проведенной в трудах и заботах и исполненной сельского благочестия, они старательно его обобрали, оставив ему лишь дюжину ульев да оттоманку с растрепанным валиком, сиротливо стоявшую в доме среди оголенных стен, которые долго еще тосковали, сверкая белыми пятнами, одна о могучем затылке буфета, другая о красочном коврике.

Примечательно было то, что дядюшку Порфирия, привыкшего жить в окружении прочных вещей и видеть изменчивость жизни сквозь дымку надежного изобилия, утрата былого уюта и явное оскудение хозяйства нисколько не огорчили. Напротив, он встретил свое разорение с какой-то гусарской бравадой, с каким-то восторженным изумлением. Попивая из кружечки медовуху, он выходил во двор в засаленном черном бешмете, в котором когда-то служил на Кавказе, и, весело озираясь вокруг, ударяя клюкою в землю, восклицал:

- Что, Измаил, растащили нас! А! Растащили!

И дядюшка Измаил, хотя и не понимал, о чем толкует Порфирий, радостно улыбался брату. Подмигивал ему в ответ. И тоже немножко гусарил: вдруг хлопал себя по ляжкам и, ухнув, пускался вприсядку - летел, подбоченясь, до самой калитки и дальше, на улицу, на простор...

Позднее, когда дядюшка Порфирий скончался - не так, как ему мечталось, не на пуховых подушках, а в пыли, на чердаке, куда он забрался чинить дымоход («Такой вот был хлопотун, - говорила Аннушка, - не мог сидеть без дела»), - появилось иное мнение относительно дядюшки Измаила и тех обстоятельств, которые, как уклончиво выражались в доме, послужили причиной его удрученности. Его живая натура, рассуждали дядюшки, его необычайная впечатлительность и беспокойный характер требовали к себе особого внимания со стороны родителя, чье мудрое сердце, сохранись в нем хоть искра родительской нежности, могло бы стать драгоценным источником животворящего света для темной души Измаила. Нежности, говорили дядюшки, как раз и не хватило Малаху. Она иссякла в нем еще до рождения Измаила, который был, по их мнению, не таким уж законченным идиотом, как иногда утверждали некоторые из дядюшек, точнее - всегда и один только дядюшка - дядюшка Семен, произносивший с большим удовольствием это скандальное слово. Дремлющий ум Измаила, погруженный в хаос ошибочных образов, мог бы вполне пробудиться, убеждали друг друга дядюшки, мог бы развиться со временем, и даже, быть может, блестяще, если б Малах не оставил младенца, если бы он не исчез бесследно, как потом оказалось, - на долгие годы, поселившись в далеком чуланчике. Или - в сердцах говорили иные из дядюшек - если бы он соизволил хотя бы предстать перед бедным малюткой в час, когда тот появился на свет!..

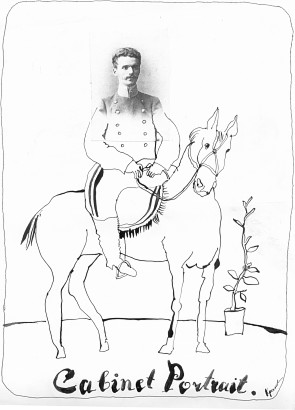

Но тогда его не было даже поблизости, и где находился бессмертный в доме никто не знал. В тот день, когда он в последний раз закинул свои древние снасти в пучину небытия, чтоб выудить оттуда дядюшку Измаила, он был, по свидетельству Аннушки, «печален, как старая обезьяна». Съежившись всем своим маленьким, светло-коричневым телом, от которого пахло холодным воском, бессмертный долго сидел в ее спальне на кожаном диване с высокой выпуклой спинкой и, положив на узкую грудь длинный и, точно булыжник, твердый, свисающий чуть ли не до пупка подбородок, смотрел на портреты дядюшек, развешанные по стене в три ряда. Пожелтевшие белки его маленьких неподвижных глаз тускло светили янтарными огоньками из глубоких глазниц, обрамленных кольцами рыжеватых волос; эти кольца беспрестанно дрожали, то сужались, то расширялись, - бессмертный, казалось, вот-вот заплачет. Но когда он оделся и вышел из спальни, на лице его вдруг появилась улыбка, сначала едва заметная, а потом все более явная. Он улыбался так (поглядывая в сторону), словно кто-то его щекотал за ухом, какой-нибудь озорник пушистым колоском весеннего злака. С этой улыбкою на лице он поплелся куда-то - очевидно, в южные комнаты, где любил бродить в одиночестве, - и там затерялся.

Аннушка тогда выразила слабую надежду, что бессмертный, быть может, заблудится окончательно в своем доме и уже никогда не отыщет дорогу к ней в спальню: рожать и вскармливать дядюшек ей надоело до боли в печенках. Она сказала это в присутствии дядюшки Семена, о чем потом сожалела, потому что Семушка, только что возвратившийся домой с репетиции и еще находившийся во власти грозной и пылкой риторики какого-то желчного полководца, ужасно разволновался.

Аннушка тогда выразила слабую надежду, что бессмертный, быть может, заблудится окончательно в своем доме и уже никогда не отыщет дорогу к ней в спальню: рожать и вскармливать дядюшек ей надоело до боли в печенках. Она сказала это в присутствии дядюшки Семена, о чем потом сожалела, потому что Семушка, только что возвратившийся домой с репетиции и еще находившийся во власти грозной и пылкой риторики какого-то желчного полководца, ужасно разволновался.

- Да-да, - поспешил он заверить ее, - ныне вздохнет с облегчением несчастная женщина! Ибо кончилось время Малаха производить народы из чресел своих!

К этому он добавил еще какие-то темные, не понятные Аннушке заклинания. Долго и вдохновенно говорил о каком-то бессовестном боге, пожирающем своих младенцев; о безумном драконе, обреченном вечно заглатывать свой собственный хвост; об ужасном чудовище, терзающем окровавленной пастью беззащитное женское лоно. И закончил свою тираду страшной пляской под люстрой и дикими криками:

- Уроборос, уроборос! Сгинь! Сгинь!